Août 1914 – novembre 1918 : Consécration sanglante de la première boucherie capitaliste mondiale !

Novembre 2013 – août 2014 : Dé-voilement accompli du chaos spectaculaire de la dictature démocratique de la marchandise !

« La Commune ne fut pas une révolution contre une forme quelconque de pouvoir d’État, légitime, constitutionnelle, républicaine ou impériale… Elle fut une révolution contre l’État comme tel, contre cet avorton monstrueux de la société. »

Karl Marx, Adresse sur la Commune, 1871.

« La guerre mondiale a placé la société devant l’alternative suivante : ou bien maintien du capitalisme, avec de nouvelles guerres et un rapide effondrement dans le chaos et l’anarchie ou bien abolition de l’exploitation capitaliste. »

Rosa Luxemburg, Que veut la Ligue spartakiste ?

Lorsque François Hollande simple V.R.P. OTANISTE de la province hexagonale du gouvernement du spectacle mondial déclare depuis l’Élysée au début novembre 2013 que « cent ans plus tard, il nous revient d’aborder dans un esprit de réconciliation cette douloureuse question des fusillés», il convient de se souvenir, d’une part, que les sectes gouvernementalistes de la gauche du Capital ont, depuis les journées de juin 1848, toujours été à la pointe des massacres de l’ouvrier séditieux et, d’autre part, que c’est bien Albert Thomas, ministre socialiste de l’armement en 1916-1917, qui fut le grand organisateur de l’exploitation ouvrière en temps de guerre pendant que les Sembat, Blum et Cachin ne cessaient de promouvoir le théâtre d’intérêts de la « défense nationale » du négoce à tous crins.

Quand le locataire de l’Élysée, simple marionnette pitoyable de la machination financière circulante, semble regretter que les perturbateurs et les mutins d’hier aient pu être fusillés alors que cela eut lieu avec la bénédiction de la nomenklatura ministérielle socialiste d’alors, celui-ci fait simplement acte de dénégation pathologique en ce sens qu’il fait là mine de récuser le passé pour mieux préparer et justifier le demain convulsif en ce moment ultra-crisique qui approche et où assurément et comme d’habitude les forces du progrès du dressage civilisationnel s’essayeront à passer par les armes les hommes récalcitrants et indisciplinables.

Dans les années qui précédèrent le déclenchement de la Première Guerre mondiale de la marchandise totalitaire, Rosa Luxemburg multiplia les activités critiques et les participations radicales à de multiples débats publics, en un temps où les fractures fondamentales de l’histoire contemporaine étaient en train d’ostensiblement prouver que les représentants les plus officiels de la social-démocratie, du syndicalisme et de l’anarchisme se préparaient à participer au grand embrigadement militariste des duplicités affairistes de l’été 1914.

La publication de L’Accumulation du capital en 1913, prolongeant efficacement Réforme sociale ou révolution paru en 1899, provoqua des polémiques virulentes et permit ainsi de désigner ouvertement les endroits précis où résidaient les pires fusilleurs à venir du prolétariat, c’est-à-dire les professionnels de la défense réformiste de la condition salariale éternelle. La théorie de l’écroulement inévitable du capitalisme défendue par Rosa Luxemburg fit l’objet d’anathèmes virulents de la part de toutes les boutiques perpétuatrices de la misère prolétaire pendant que les courants maximalistes de l’émancipation humaine saluaient, eux, au contraire en Rosa Luxemburg l’une des interprètes les plus compétentes et les plus robustes de la Critique de l’économie politique positionnée par Marx pour l’émergence d’un monde sans argent ni État.

À l’été 1914, la gauche du Capital ayant très rapidement fait tomber les masques de sa tartuferie, rejoignit évidemment massivement le camp de l’orgie guerrière et l’illusion du syndicalisme révolutionnaire s’évanouit, elle, promptement lorsque la C.G.T. rallia officiellement l’Union sacrée du marché national de la sur-vie obligatoire. Ainsi de Maurras à Guesde en passant par Kropotkine, toute la matrice du développement aliénatoire en la totalité de ses cénacles domesticatoires appela les prolétaires du monde à aller périr la fleur au fusil sur les champs de bataille où allaient enfin pouvoir pleinement s’exalter les orages d’acier du feu commercial.

À contre-courant du grand abêtissement fiévreux qui s’empara des vastes foules happées par la liberté moderne du droit à la tyrannie civile et militaire du suffrage universel du rendement, quelques groupes et personnalités rares en marge de tous les rackets politiques des divers arrangements du trafic et du change, autour de Malatesta, Nieuwenhuis et Liebknecht, entreprirent d’élaborer des lieux de résistance au pouvoir de plus en plus absolu du cosmopolitisme de la marchandise. C’est pourquoi Scheidemann premier chancelier de la République de Weimar et membre émérite du parti socialiste tout comme Ebert premier président du Reich ainsi que Gustav Noske ministre de la Guerre, purent réprimer intensivement la Commune de Berlin et lâcher les corps francs sur les émeutiers ouvriers qui furent ainsi massacrés en même temps que Rosa Luxemburg était, elle, exécutée en janvier 1919 sur claire décision réfléchie du Parti socialiste du Capital.

De la sorte, Rosa Luxemburg qui fut l’une des premières expressions critiques en temps réel de ce qui deviendrait la démence policière du capitalisme d’État bolchévique fut assassinée par les représentants expérimentés de la mollesse social-démocratique et quelques temps après, en mars 1921, c’est l’appareil capitaliste de l’étatisme léniniste, version simplement durcie du social-démocratisme, qui s’empressa de noyer dans le sang la Commune de Kronstadt. Le cycle du mensonge et du meurtre capitaliste était là significativement consommé dans cet opéra mythologique du triomphe de la fausse conscience où toutes les fractions de la gauche et de l’extrême gauche du Capital se prouvèrent toujours être le laboratoire de recherche de la marchandise destiné à ouvrir la voie à toutes les fourberies et répressions les plus vicieuses de la liberté despotique du profit.

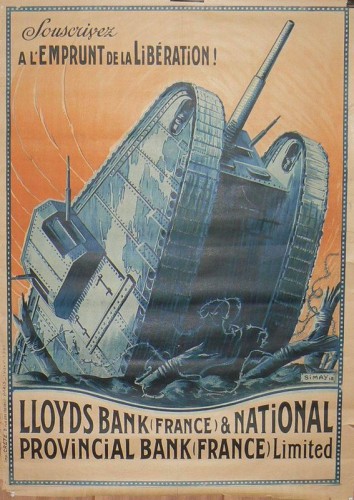

La grande immolation de 1914 – 1918, c’est d’abord 8 millions et demi de Français mobilisés, des millions de blessés et 1 400 000 tués sur l’autel des nécessités du profit. La manœuvre gouvernementale du spectacle hollandiste est simple, il s’agit de dénaturer la matérialité des faits afin de servir l’idéologie du mondialisme de la circulation marchande. D’abord, en jumelant le 70e anniversaire de 1944 et le 100e anniversaire de 1914 pour permettre à l’événement totémique le plus récent d’enclore légendairement le plus ancien tout en répétant jusqu’à plus soif la grand-messe du tabou antifasciste, paravent des obligations récitatives du despotisme du politiquement correct de toutes les servitudes et égorgements contemporains. Ensuite, en polarisant les commémorations sur le rôle des troupes coloniales, fonction relative lors du débarquement de Provence en 1944 (le nombre de tués maghrébins des armées de la libération capitaliste entre 1943 et 1945 atteignit 18 300 et le nombre de tués parmi les Pieds-Noirs fut de 12 000 avec, en pourcentage, un taux de 10 % pour les Pieds-Noirs et de 6 % pour les Maghrébins) mais très marginale de 1914 à 1918 (5 % des tués, soit un mort sur 20).

Lorsque les gangs étatiques de la vie mutilée mettent en scène la commémoration du centenaire de 1914, il va de soi que leur objet essentiel est d’occulter cette réalité fondamentale que les combattants de 1914, prolétaires des villes et des campagnes de la gauloiserie réfractaire en ses multiples souches de terre récalcitrante; bretonnes et provençales, auvergnates et corses, champenoises et tourangelles, basques et périgourdines, languedociennes et savoyardes, normandes et picardes… ont délibérément été sacrifiées industriellement pour que l’argent continue à rapporter par le biais de la nécessaire disparition brutale du trop plein de marchandises meubles et humaines et du même coup par l’abattage de ce surcroît d’énergie ouvrière insubordonné qui avait tant insupporté la IIIe République maçonnique des droits de l’homme possédant.

Que Clemenceau, ait pu à la fois porter les surnoms de briseur de grèves et de Père la Victoire en dit long sur les amours incestueuses entre la guerre sociale et la guerre tout court et sur la manière toute particulière dont la pensée critique a un devoir de réflexion insurrectionnaire sur cette génération décimée de 1914.

Ne laissons pas détourner ou enfouir le populicide du premier charnier impérialiste et refusons en premièrement le mémoricide. Les monuments aux morts des villes et villages les plus reculés viennent nous raconter la tragédie de tous ces prolétaires sacrifiés et ainsi jetés dans les batailles les plus sanguinaires de la valorisation capitaliste. Nous avons des devoirs pratiques et théoriques de lutte de classe à l’égard des prolétaires de 1914 : devoir de dénoncer la grande réécriture des événements; devoir de combattre le grand lessivage de la réalité historique; devoir de refuser le grand changement démographique qui commença d’ailleurs comme par hasard au temps du premier flic de France tandis que confronté à la grève qui fit suite aux centaines de morts de la catastrophe de Courrières, les compagnies minières afin de limiter la force du mouvement social, donnaient les premiers coups de départ de l’immigration kabyle dans le Nord – Pas-de-Calais.

En un cercle historique de près d’un siècle, le fétichisme historique de la marchandise qui dé-figure systématiquement l’histoire du vrai pour lui substituer partout le monde du réel inverti n’a pas cessé de poursuivre sa route pour persuader les êtres que leur seul avenir possible se nommait travail de l’avoir et qu’il n’y avait d’autre horizon que celui du paraître dans la société fétide du calcul, du décor et de l’échange.

L’objectif essentiel du spectacle de la domination capitaliste est d’anéantir toute compréhension de ce qui fait l’être de l’histoire vivante de telle sorte que la dictature démocratique du marché puisse organiser avec magnificence la totale ignorance de tout ce qui ad-vient par la falsification complète de la totalité de ce qui s’est passé.

L’objectif essentiel du spectacle de la domination capitaliste est d’anéantir toute compréhension de ce qui fait l’être de l’histoire vivante de telle sorte que la dictature démocratique du marché puisse organiser avec magnificence la totale ignorance de tout ce qui ad-vient par la falsification complète de la totalité de ce qui s’est passé.

Des millions de prolétaires de tous les pays d’Europe ont été exterminés entre 1914 et 1918 pour permettre au despotisme mondial de l’économie de résorber sa sur-production par un repartage militaire des marchés autorisant ainsi le nouveau monde américain du fétichisme financier à commencer à s’emparer d’une vieille Europe saignée à blanc.

L’union sacrée charognarde de toutes les factions politiques de la droite et de la gauche des échanges a ainsi clairement prouvé – par delà et contre les quelques groupes ouvriers radicaux qui refusèrent la grande tuerie impérialiste – que l’État est toujours le lieu central de l’esclavage et du mensonge et que les cimetières militaires de la guerre ne sont que la sordide continuation logique des usines salariales de la paix…

Le mouvement ouvrier révolutionnaire fut détruit par l’action conjuguée du capitalisme bolchévique et de la domination enfin totalement pleinement réalisée de la souveraineté marchande, le premier étant l’expression encore archaïque de la fusion étatico-financière que la modernité économique de la seconde a enfin aujourd’hui entièrement accomplie comme aboutissement le plus spectaculaire du pouvoir absolu de l’argent.

Le règne autocratique du marché démocratique du vendable omni-présent est la forme supérieure de la dictature puisque c’est la dictée insidieuse qui va au plus profond de l’intime en supprimant absolument tout ce qui n’est pas conforme aux intérêts de la criminologie organisée de l’usurpation chosifiante et de la mise en forme planétaire de l’ignorance et de l’idiotie qui la justifient.

La science des légitimations de l’in-authentique pratiquée à profusion par le gouvernement du spectacle mondial de la marchandise implique un illusionnisme de masse, une manipulation permanente et une falsification obscurantiste forcenée qui font de la démocratie le Diktat le plus impeccable du totalitarisme de la quantité, de l’impuissance et du contre-sens.

La gauche du capital a toujours été ici le centre actif des ravages du déploiement social capitaliste. Souplesse social-démocratique et rigidité bolchévique correspondaient chacune antagoniquement mais complémentairement dans leurs sphères de nuisance respective aux conditions contre-révolutionnaires du développement vers la domination réalisée de la tyrannie de la valeur. Le mouvement ouvrier cadenassé politico-syndicalement fut ainsi l’expression de la mystification généralisée de la valeur se valorisant vers l’apogée de la raison pratique marchande.

Toutes les organisations de gauche et leurs sous-fifres gauchistes (trotskistes, maoïstes et libertaires) qui constituent, de fait, l’extrême gauche de l’appareil idéologique et politique du capital n’ont jamais servi qu’à contenir, torpiller et détourner les luttes ouvrières. Dès lors, le mouvement ouvrier politico-syndical n’est rien d’autre que le conducteur réel du mouvement de perpétuation des prolétaires en tant que prolétaires, c’est-à-dire en tant que servile catégorie aliénée de l’économie politique.

Ainsi, la gauche constitue la force d’encadrement et de discipline de la classe ouvrière qui permet que dans le couple travail – capital, ce soit l’activité domestiquée du travail qui se trouve finalement la plus active et qui, par la prison réformiste des duperies de la revendication, fasse sans cesse se reproduire son ennemi inséparable : le Capital.

La gauche représentante du mouvement moderniste du Capital est ainsi l’avant-garde de la droite. La première trace pour la seconde les chemins les plus novateurs de la socialisation aliénatoire et aujourd’hui – dans la fusion idolâtre de l’économie et de la politique, les mafias de gauche et de droite ont fini par professionnellement se fondre et se confondre dans un magma excrémentiel fraternel tout entier soumis aux impératifs du gouvernement du spectacle mondialiste.

Conformément à la place qui lui revenait dans la mise en scène des rapports de production de la servitude, l’union sacrée de 1914 (reconduite de façon encore plus paranoïaque en 1939, puis en 1944 !) permit de faire marcher le prolétariat européen tout droit à l’hécatombe afin qu’il se fasse massacrer avec enthousiasme pour résoudre la crise de sur-production d’alors et relever ainsi le taux de plus-value.

Les crapules politiques de droite et leurs confrères, canailles de gauche, tous ensemble et en parfaits chiens de garde de la misère marchande organisèrent ainsi la mort de millions d’êtres humains, chair à travail cérémonieusement reconvertie en chair à canon…

Et lorsqu’à la fin de cette guerre interminable qui allait consacrer le futur royaume du dollar, surgirent dans de nombreux pays d’Europe, des conseils ouvriers qui remirent en cause la marchandisation de l’humain, c’est bien entendu le Parti social-démocrate (liquidant les communards d’Allemagne !) et le Parti bolchévique (décimant les communards de Russie !) qui procédèrent au nettoyage capitaliste indispensable en planifiant de conserve l’exubérance sanguinaire par laquelle furent éliminés des millions d’insurgés de la vie…

Et pendant des décennies, les héritiers de Lénine, passionnés de fordisme et bénis par les oligarques de Wall Street, ne cessèrent de tuer de mort lente ou de mort rapide des millions de prolétaires, simple matériel tragique pour l’accumulation capitaliste d’État.

Le maintien de l’ordre capitaliste de l’abondance du faux, ayant régulièrement besoin pour aménager le territoire de ses crises de surproduction, d’enclencher de nouvelles redistributions des marchés, il était inévitable qu’un deuxième abattoir mondial fasse suite au premier. Le mouvement d’innovation technologique du bourrage de crâne allait donc faire là des prodiges jusqu’à rendre impossible toute pensée critique au-delà de quelques trop rares catacombes.

Les experts universitaires et médiatiques de la falsification spectaculaire nous enseignent chaque jour que les seules paroles autorisées sont celles qui reproduisent et confirment le dire insipide de la tyrannie marchande.

Le terrorisme d’État est aujourd’hui le pôle de recherches et d’intoxication stratégique le plus perfectionné du gouvernement du spectacle mondial. L’empire américain qui a gagné la deuxième tuerie mondiale résume là désormais parfaitement la décomposition et les contradictions sociales de la planète en son entier. Ayant asservi l’Europe et le Japon à sa sphère de commandement géopolitique, la Maison Blanche ne peut désormais tenter de neutraliser irrémédiablement leurs potentiels économiques que par la manipulation monétaire, l’infiltration secrète et la terreur de masse sous fausse bannière.

À mesure que la crise financière du capital fictif, va révéler explosivement l’impossible rencontre entre l’illimité besoin du développement de la marchandise et l’incontournable limite des solvabilités réelles, l’empire du billet vert dont le déclin est dorénavant amplement établi, sera amené – pour essayer de préserver son hégémonie – à engager – dans tous les espaces de sa territorialité matérielle et symbolique – de vastes coups montés terroristes dont le 11 septembre n’était qu’un simple coup d’essai. Sur ce terrain, il a été possible dernièrement de voir apparaître de multiples manœuvres, magouilles et tripotages qui, grands ou plus petits, sont venus ici et ailleurs nous construire jusqu’en en France d’extra-ordinaires cinématographies comme celles notamment de l’incroyable et déconcertante affaire Merah puis celle tout aussi effarante et ténébreuse des deux journalistes tués au Mali par Al-Qaïda au Maghreb islamique, fruit étatique souterrain des innombrables barbouzeries franco-algériennes…

La deuxième mandature d’Obama à la Maison Blanche, après une première de totale insanité visible arraisonnée à tous les Diktat de la marchandise totalitaire et avec toute la notoriété de spectacle iconologique mise en scène vient dire ici qu’à bout de souffle, les mécanismes de légitimation de l’absolutisme du spécieux n’ont plus désormais pour seule plaidoyer envisageable que les mythologies pourtant de plus en plus essoufflées de la société dite métissée.

Dorénavant, à l’heure où l’ordre américain vient tout à fait publiquement racoler dans les banlieues françaises pour organiser des voyages transatlantiques d’embrigadement culturel pour les leaders des quartiers positivement discriminés, le rêve yankee de la diversité capitaliste apparaît bien comme le pire opium du temps présent. L’actuelle domination spectaculaire achevée du hors sol de la marchandise omnipotente nous faisant résolument abêtis américains, il est naturellement légitime que nous ne cessions donc de nous enfoncer toujours davantage dans tous les déplorables dérangements propres à l’abjection du système des objets développé si schizophréniquement aux U.S.A., de la drogue à la Mafia, du fast-food à la prolifération névrotique de tous les tribalismes et extravagances religieuses.

La riche expression fallacieuse de « diversités culturelles » vient exprimer qu’il n’existe plus désormais en fait aucune autre culture autorisée que celle de la consommation autiste des échanges narcissiques du débilisme marchand totalement universalisé. La diffusion du spectacle des rituels de la réussite quantitative par le pouvoir de l’argent ne peut qu’uniformiser les spectateurs dans une égalisation planétaire de la soumission à la chosification. De la sorte, dans le spectacle psychotique de la réification mondialiste, la société de classes montre ostensiblement et très systématiquement qu’elle entend éliminer l’histoire. Et quoi donc de plus normal pour ce faire que la présence de tant d’immigrés dans l’hémisphère Nord parce que la lutte des classes extrémiste qui y a existé pendant des siècles doit justement en dis-paraître.

L’empire central du chaos de la pourriture capitaliste en ses progrès les plus ignobles dès lors qu’il est dirigé par un noir de théâtre obamique et loué par un supplétif hollandiste se voit ainsi transmuté oniriquement en un idéal suprême pour tous les domestiques du spectacle de l’artifice et de la farce. Obama, créature de commande de la finance mondialiste, s’est donc immédiatement empressé pour son second mandat, de promettre à ses créateurs qu’il ferait bien (encore et encore !) du Bush en pire et en plus grand afin que l’emprise américano-israélienne sur le monde aille avec lui encore toujours plus loin qu’avec son prédécesseur.

Pendant ce temps, la classe capitaliste œuvre en Europe, pour déprécier de manière forcenée le coût du travail, en tentant d’annihiler l’inconscient collectif des restes de l’héritage communard… Elle transfert donc les entreprises ailleurs et elle dé-localise aussi et d’abord sur place ici en recourant massivement à l’armée industrielle de réserve analysée très pertinemment par Marx évoquant ainsi lumineusement le processus de transfert qui voit un « Yankee remplacé par trois Chinois… »

Cette armée de réserve colorée, valeur suprême échangiste des rêves mélangistes du monde de la valeur, permet là une manœuvre décisive car les nouvelles populations entrantes sont par définition issues de temporalités non-critiques structurées autour d’une vision historique fermée. Il est donc relativement facile de les intégrer à la liberté du commerce de l’aliénation généralisée puisque l’immobilité de leur relation au monde trouve son répondant moderne dans le culte de l’apathie marchande et dans la passivité de l’enfermement consommatoire, unifiés dans un nouveau temps arrêté par l’éternel présent du fétichisme appropriateur.

Quoi donc de plus normal qu’Obama, prix Nobel exceptionnel du spectacle de l’Avoir et grand maton des mouroirs de Guantánamo, Gaza, Kaboul et Bagdad, nous explique applaudi par son vassal élyséen que le capitalisme de couleur est l’avenir du monde. Ils verrouillent de la sorte la serrure des leurres et mauvais tours hégémoniques du Diktat mercantile et sont là la coqueluche persistante de tous les laquais du F.M.I., de l’O.M.C. et du MEDEF puisque la régularisation des sans-papiers et l’africanisation de l’Europe offrent à la classe capitaliste ce grand remplacement de soumission à bon marché dont celle-ci a besoin à mesure qu’elle entend se débarrasser des vieilles contestations et insurrections ouvrières européennes qu’elle entend surtout ne jamais voir renaître…

La boucherie de 14-18 a liquidé physiquement des millions de prolétaires pour que persiste le cycle d’abomination de l’exploitation humaine. L’idéologie immigrationniste persévérante à l’image d’un capitalisme américain de plus en plus déliquescent et de plus en plus toxique – en tant que stade supérieur d’élimination de la critique ouvrière radicale – entend éradiquer la possibilité même que cette exploitation soit contestée puisqu’au saint nom idéologique de l’économie politique multi-culturelle de la résignation, la liturgie anti-raciste interdit que l’on puisse critiquer les substitutions industrielles de population qu’échafaude la Sainte-Alliance du Capital pour faire disparaître le vieil esprit des traditions subversives européennes…

L’anti-fascisme fut le cœur de la religion capitaliste du XXe siècle quand la domination en voie de pleine réalisation de la loi de la valeur rendit nécessaire à la fois de supprimer les formations sociales désuètes au regard des besoins de la pure dictature démocratiquedel’argent et d’écraser les manifestations prolétaires les plus extrémistes comme celles des barricadiers impénitents de la Catalogne insoumise en 1937.

L’anti-racisme est, lui, le centre de la religion capitaliste du XXIe siècle dès lors que la domination pleinement réalisée de la loi de la valeur commande de faire à la fois migrer la radicalité du prolétariat hors de sa propre histoire et de substituer aux banlieues ouvrières de la marchandise méprisée les quartiers bigarrés de la thune vénérée.

À l’heure où la mystique marchande s’est cristallisée dans le projet mondialiste obligatoire du salariat pluri-éthnique et de la jouissance par le magot, l’heure est bien à la mort programmée de l’ouvrier européen archaïque qui, lui et lui seul, a su dire massivement en sa longue histoire de lutte de classes radicale que la vraie vie n’a pas de prix et qu’il convient – pour re- trouver l’être vrai de l’humain – de balayer révolutionnairement l’ assujettissement au salariat et à l’argent.

Dès lors, en refus de la société marchande qui est toujours déshumanisation de l’homme et contre l’État, qui n’est partout et rien d’autre que le capital concentré en force d’oppression et de domination, il faut redire l’invariance subversive de ce qui permet l’émancipation humaine : l’émergence du vrai vivre de la communauté anti-marchande.

Ainsi, comme on l’observe, et comme on l’a continuellement vu et revu et malgré les secondaires et grotesques conflits de chapelle, lorsqu’il il s’agit d’embrigader les prolétaires dans la mobilisation générale, les préparatifs de guerre, l’union sacrée idéologique ou militaire, les gauchistes comme tous les bolchéviques et les sociaux-démocrates se rejoignent en rigoureux serviteurs de la dictature démocratique du marché. Ils sont tous d’accord pour faire participer le prolétariat à la guerre impérialiste, à ses préparatifs et à ses pièges. Les uns dénoncent les autres, les autres dénoncent les uns, mais en réalité ils se retrouvent tous du côté… de l’artifice anti-raciste de l’actuelle guerre du Capital menée contre le prolétariat…

En 1914 – 1918, c’est dans les tranchées que l’économie de la captivité alla écraser militairement le mouvement prolétarien combattant pour aller ensuite récidiver en plus grand et en plus fort à partir de l’an Quarante, dans les bombardements stratégiques de l’incommensurable industrie démocratique de la mort pour tous… En 2013 – 2014, c’est le Diktat de la charte capitaliste de la diversité qui exile le prolétariat indigène des vieilles combativités ancestrales hors de sa propre histoire pour qu’un nouveau salariat de bonne couleur et d’allégeance assurée vienne faire fructifier les grandes surfaces normalisées de la bêtise marchande.

Contre la catastrophe capitaliste accélérée qui s’annonce, il convient d’agir exclusivement de manière organisée et consciente en comprenant que les polices de l’antiracisme d’État n’ont pour seul objet que de permettre le remplacement des grèves sauvages de jadis par l’immigration de marchandises humaines purement consommatoires.

Si la colère ouvrière des usines quand elle déborde les chiens de gardes syndicaux fait trembler l’autocratie capitaliste, les troubles pro-marchands des banlieues rappellent toujours qu’il existe une profonde et allègre solidarité entre les appropriateurs glauques des bas-fonds et les hauts-fonds distingués du propriétarisme.

Le sidérurgiste lorrain qui en mars 1979 brisait les vitrines boutiquières du Paris grand-commerçant en hurlant sa haine de la marchandise représente l’ennemi absolu du pouvoir de l’argent et c’est pourquoi ce dernier déteste celui-là alors même qu’il vénère le casseur black-beur ahuri du « 9-3 » qui fait de chacun de ses fric-fracs un hymne à l’idolâtrie du fric et du trafic.

L’allogène marchandise humaine venue du Sud ou de l’Orient, façonnée par les temporalités stationnaires issues du despotisme oriental, n’a pour seul et pauvre dessein que de venir participer d’une manière ou d’une autre à la jubilation marchande des avidités spectaculaires du posséder et c’est la raison intéressée pour laquelle le système de l’acquérir l’adule pendant qu’il a en horreur le glaiseux et anachronique prolétaire de l’avant qui quand il s’emporte sait – et lui seul – conchier la pestilence des corruptions marchandes.

L’anti-racisme totalitaire de la marchandise est là le pire produit du racisme car il vient essentiellement décréter que la lutte des classes doit être interdite lorsqu’elle ose incarner le maximalisme communard des prolétaires de l’histoire subversive européenne qui sont donc là condamnés à devoir sortir de la réalité puisque c’est seulement eux qui – depuis des siècles de combat et d’insurrection – ont clairement ciblé l’essence de la société du falsifiant spectaculaire. Mais par bonheur, cette gigantesque colère dé-sobéissante qui re-commence à monter risque de faire peut-être sentir dans peu, « … nom de Dieu, Qu’la Commune n’est pas morte » !

L’immigrationnisme n’est rien d’autre que le stade suprême de la libre circulation impérialiste de la marchandise !

NON AU CARNAVAL DOMESTICATOIRES DES GRANDES GALERIES ALIÉNATOIRES DU MÉTISSAGE MARCHAND !

À BAS LA GUERRE ET A BAS LA PAIX, CES DEUX FACES COMPLÉMENTAIRES DE L’ABJECTION CAPITALISTE !

À BAS TOUTES LES UNIONS SACRÉES DU CAPITAL !

Gustave Lefrançais, pour L’Internationale.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

L’objectif essentiel du spectacle de la domination capitaliste est d’anéantir toute compréhension de ce qui fait l’être de l’histoire vivante de telle sorte que la dictature démocratique du marché puisse organiser avec magnificence la totale ignorance de tout ce qui ad-vient par la falsification complète de la totalité de ce qui s’est passé.

L’objectif essentiel du spectacle de la domination capitaliste est d’anéantir toute compréhension de ce qui fait l’être de l’histoire vivante de telle sorte que la dictature démocratique du marché puisse organiser avec magnificence la totale ignorance de tout ce qui ad-vient par la falsification complète de la totalité de ce qui s’est passé.

Perché è necessario ribadire che l’idea socialista è necessariamente legata al concetto di disciplina? A più di quarant’anni dal tristemente famoso ’68, il ribellismo anarco-libertario ha pesantemente influenzato la “forma mentis” del militante di sinistra, e ha condizionato l’azione dei gruppi-movimenti determinati a realizzare il socialismo. La disciplina, intesa come serie di regole, norme ferree ed esercizi, necessari per il corretto funzionamento di qualunque forma di organizzazione politica (partiti) e statale, è fondamento di ogni costruzione sociale. Senza di essa, non è possibile generare e mantenere in vita nulla. In Europa Occidentale il rifiuto e la condanna del modo di produzione capitalistico sono costantemente associati al disprezzo per lo Stato, per la nazione, per la Polizia e per l’Esercito. In realtà non esiste alcuna alternativa politica seria che non prenda in considerazione l’idea di poter generare una nuova formazione statale e potenziare gli organismi di Difesa e tutela dell’ordine pubblico. Idee distorte sono il riflesso di comportamenti individuali altrettanto nocivi e antisociali, tipici della sovrastruttura culturale liberalista dell’ultima borghesia, non dei socialisti. Il passaggio che ha portato molti militanti dal Partito Comunista più forte e numeroso del campo occidentale ai “centri sociali occupati” o a repliche sempre più scadenti di “Democrazia Proletaria”(1), non può essere compreso senza riflettere sull’incapacità cronica del militante o simpatizzante di “sinistra”, di concepire il socialismo come società ordinata e rigidamente organizzata, dove non esistono consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, “l’obiezione di coscienza” o parate dell’orgoglio omosessuale.

Perché è necessario ribadire che l’idea socialista è necessariamente legata al concetto di disciplina? A più di quarant’anni dal tristemente famoso ’68, il ribellismo anarco-libertario ha pesantemente influenzato la “forma mentis” del militante di sinistra, e ha condizionato l’azione dei gruppi-movimenti determinati a realizzare il socialismo. La disciplina, intesa come serie di regole, norme ferree ed esercizi, necessari per il corretto funzionamento di qualunque forma di organizzazione politica (partiti) e statale, è fondamento di ogni costruzione sociale. Senza di essa, non è possibile generare e mantenere in vita nulla. In Europa Occidentale il rifiuto e la condanna del modo di produzione capitalistico sono costantemente associati al disprezzo per lo Stato, per la nazione, per la Polizia e per l’Esercito. In realtà non esiste alcuna alternativa politica seria che non prenda in considerazione l’idea di poter generare una nuova formazione statale e potenziare gli organismi di Difesa e tutela dell’ordine pubblico. Idee distorte sono il riflesso di comportamenti individuali altrettanto nocivi e antisociali, tipici della sovrastruttura culturale liberalista dell’ultima borghesia, non dei socialisti. Il passaggio che ha portato molti militanti dal Partito Comunista più forte e numeroso del campo occidentale ai “centri sociali occupati” o a repliche sempre più scadenti di “Democrazia Proletaria”(1), non può essere compreso senza riflettere sull’incapacità cronica del militante o simpatizzante di “sinistra”, di concepire il socialismo come società ordinata e rigidamente organizzata, dove non esistono consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, “l’obiezione di coscienza” o parate dell’orgoglio omosessuale. Pour atténuer la catastrophe que représente pour les autochtones l’arrivée sur leur sol de dix millions d’immigrés venus du monde musulman et d’Afrique noire, et dont le mode de vie repose sur l’anarchie et la violence, le pouvoir a trouvé ce slogan, véritable formule magique de prévaricateurs : mélangez-vous ! Dit-on aux Français, comme un joueur de bonneteau fait la claque.

Pour atténuer la catastrophe que représente pour les autochtones l’arrivée sur leur sol de dix millions d’immigrés venus du monde musulman et d’Afrique noire, et dont le mode de vie repose sur l’anarchie et la violence, le pouvoir a trouvé ce slogan, véritable formule magique de prévaricateurs : mélangez-vous ! Dit-on aux Français, comme un joueur de bonneteau fait la claque.

In Zeiten, in denen Politiker das gemeine Volk zum Schenkelklopfen animieren und dessen Klugheit und Macht (am Wahltag) beschwören, ist das Verdummungsrisiko allgegenwärtig. Zu den besonderen Gefahrenquellen zählen neben politischen Veranstaltungen aber vor allem die Medien. Von „digitaler Demenz“ spricht im Zusammenhang mit TV, Google und Co. der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer. Während der Intelligenzforscher Joseph Chilton Pearce gar der Meinung ist, daß unter dem Einfluß des Fernsehens die menschliche Evolution überhaupt an ihr Ende gekommen sei.

In Zeiten, in denen Politiker das gemeine Volk zum Schenkelklopfen animieren und dessen Klugheit und Macht (am Wahltag) beschwören, ist das Verdummungsrisiko allgegenwärtig. Zu den besonderen Gefahrenquellen zählen neben politischen Veranstaltungen aber vor allem die Medien. Von „digitaler Demenz“ spricht im Zusammenhang mit TV, Google und Co. der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer. Während der Intelligenzforscher Joseph Chilton Pearce gar der Meinung ist, daß unter dem Einfluß des Fernsehens die menschliche Evolution überhaupt an ihr Ende gekommen sei.